中学1・2年生 IB×保健体育

2024年6月18日

中学1・2年生の保健体育の授業について紹介します!

1年生のユニットは「共に学ぶ 選手とコーチ ~体つくり運動~」です。

重要概念は「発展」

関連概念は「運動(動き)」

グローバルな文脈は「個人的文化的表現」

ATLスキルは「情動スキル」 です。

体力測定の結果をもとに、自分の苦手な運動分野を分析し、グループの仲間と協力して、苦手を克服するための運動プログラムを作成しました。

どんな運動を組み立てると良いだろうか?班の仲間と話し合いながら、運動プログラムを作ります。

2時間の作成期間を経て、いざ体育館で実践してみると…。

「きつーい。」 「結構しんどいなぁ…。」

そんな声がちらほらと聞こえてきました。

「体力が高まっても、きついだけじゃ続けられないよね。楽しみながら、継続して体力を高められる運動が大切だよね!」

ということで… 「みんなで楽しめること」を第一に考えて運動プログラムを練り直しました。

例えば「持久力アップグループ」では、3人ペアになり、2人がボールを転がして、中にいる敵にボールを当てます。中の人は、ボールを当てられる前にマーカーを全て青枠の外に出したら勝ちです。

投げる人も逃げる人も、結構体力を使います。

「柔軟性アップグループ」は、グリコ(チョコレート・パイナップル)のじゃんけんで、勝った人が開脚で前に進んでいきます。ゴールに早くたどり着いた人の勝ちです。

股関節が柔らかい人は、スイスイ前に進みますが、なかなか開かない人はとっても苦戦している様子でした。

映っている写真を見ると少しきつそうですが、

「きつかったけれど、楽しかったー!」 「これなら続けられそう!」

と、生徒達は汗びっしょりになりながら、仲間と楽しく体を動かすことができていました。

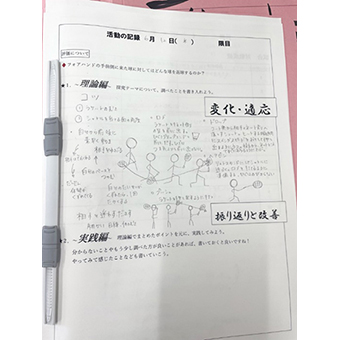

2年生のユニットは「変化を楽しもう! ~体つくり運動・卓球/バドミントン」

重要概念は「変化」

関連概念は「適応」

グローバルな文脈は「空間的時間的位置づけ」

ATLスキルは「協働スキル」 です。

卓球・バドミントンのパフォーマンスを高められる運動プログラムを作成した後、

①フォアハンド

②バックハンド

③ネット際の球の返球

の3つの視点から、

・ストロークの種類

・打ち方のコツ

・練習方法

などについてグループで話し合い、計画を立てて実践練習を行いました。

「フォアハンドの時には腰を回すけれど、バックハンドの時には腰は動かさない?」(卓球)

「ネット際の返球、ドロップとニアピン、どう使い分ける?」(バドミントン)

などなど、生徒達は実践の中で問いを生み出しながら、技の習得や駆け引きの方法について習得していきました。

「ストロークを使い分けて、相手を前後に動かすのが楽しかった!」

「初めはラリーが続かなかったけれど、ラケットの面の向きや重心の位置などポイントを意識すると、球がネットに引っかかったり浮いたりせずにラリーが何度も続くようになった!」

など、自分たちの成長を感じることができたようでした。

1年生は初めてのユニットでしたが、授業を進めていく中で、グループ内の豊かなコミュニケーションが増えたり、工夫を凝らしたアイデアが出てくるようになったりと、少しずつ自信を深めている様子でした。

2年生は、この1年間バカロレア試行授業の中でたくさんの経験をしてきた分、新しいアイデアを生み出していく創造力・発想力や、仲間と活発に意見交換を行う中で議論を深めていく力、新しいことに対して積極的に挑戦していく姿勢など、1年前からすると大きく伸びてきているなと感じたところでした。

これからどのような変化や成長を見せてくれるのか、生徒達の成長がとても楽しみです。