2023年03月03日

木ノ下 健太郎

【実践】

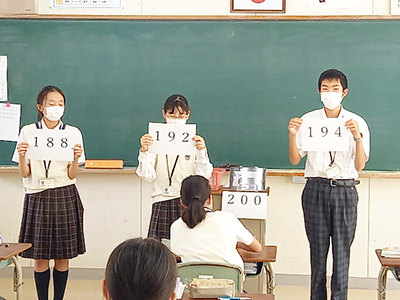

教師「今回の1位は1班、おめでとう」

生徒「やったー、今回1位だった!」、「やべー、足引っ張った。班のみんなごめん」

数学のテストを行うと毎回、このようなやりとりが聞こえます。これは、月に1、2回開催される「天下一武頭会」と呼ばれる数学の小テストです。この小テストは事前にグループとテスト開催日を決めて、グループ対抗で点数を競わせる方法をとっています。授業でもグループごとでテスト対策をさせていますが、生徒主体で議論し合い、教え合うことでグループ内での理解度を高め合っています。その間、教師は生徒からの質問には応じますがそれ以外は何もしません。

この小テストをやり出してから、生徒の様子は変わったように思えます。最初はゲーム感覚で少し真剣さが足りない様子でした。しかし、テストごとに順位やグループ平均点が発表され、回を重ねるごとに生徒1人1人が「グループに迷惑をかけてはいけない」と強く思えるようになりました。また、小テストの成績によって再度似た内容のテストを行うこともあります。問題は毎回変えているので、生徒は「次は他グループに勝つ」と真剣に復習を行います。もちろん、この時の復習もグループごとで行います。グループによっては平均点が20点アップすることもあり、毎回順位の変動が見られます。

私は、生徒の数学力の向上への方法は数学が苦手な生徒と得意な生徒で大きく違うと考えています。

まず苦手な生徒は、できる内容を増やすことが必要だと考えています。小テストの機会をうまく利用して、グループに迷惑を掛けないように、分からない問題を少しでも分かるように真剣に問題に向き合います。この姿勢を持てるので自ずと点数があがり、「やればできる」と感じて、生徒によっては以前よりも頑張ります。

対して得意な生徒に対しては、思考の言語化が必要だと考えています。分からない生徒に教える際、言葉を考えて分かりやすいように伝えようとします。このように簡単な問題でも良いので思考の言語化をする機会を増やすと、解答解説を読みとく力が上がり、勉強の効率が大きく上がります。さらに途中過程の記載は必要な問題のときも自然と採点者側に伝わりやすい内容を心がけて書くことができます。

このような小テストのスタイルは両者に必要なものを補えるため、やる価値は十分にあると思います。もちろん、日々バージョンアップをしてよりよいものにしていくつもりですし、ゆくゆくは生徒自らが勉強して私を超えさせることが目標です。そのために今後も「教え合い、競い合う」を生徒に実践させていきたいです。

【この記事を書いたひと】

木ノ下 健太郎(中学校/数学科)

趣味:豆から挽くコーヒー

若さ溢れる探究心と指導で生徒・職員から慕われている。

本校OBで、不屈不撓の精神を発揮し、

様々な仕事に真摯に取り組む。

最近はIB(国際バカロレア)の授業研究を行っている。